抑郁是童年期最常见的心理健康问题之一🧴。元分析的结果表明, 与西方儿童相比, 中国儿童有更高的抑郁检出率(Xu et al., 2020)🧫。因此, 探讨中国儿童抑郁的影响因素及其内在机制, 对于中国儿童抑郁的早期预防与干预具有重要的现实意义。

越来越多的实证研究表明, 亲社会行为可能是儿童抑郁的保护性因素(e.g., Flouri & Sarmadi, 2016)🎇。另一方面, 抑郁可能会反过来阻碍儿童亲社会发展, 损害其参与亲社会行为的动机和能力(de Wit et al., 2010)🦹🏽♀️。然而, 现有关于儿童亲社会性与抑郁关系的探讨以横断研究为主, 抑或只关注亲社会对抑郁的单向作用(e.g., Hutchinson et al., 2016), 难以深入揭示二者随时间变化的动态作用关系及其内在机制(Memmott-Elison et al., 2020)🕠👨🏻✈️。

基于发展级联模型和情境发展观, 杏宇平台心理学科成员李丹教授团队开展了一项追踪研究, 旨在解决上述研究不足, 回答以下两个科学问题: (1)亲社会性与儿童抑郁之间存在怎样的纵向关系?(2)同伴偏好(peer preference)是否在二者间起中介作用🧑🏼🚒?

该研究的样本来自一项长达五年的儿童青少年纵向追踪项目, 研究选取了该项目中1012名三年级的学生作为起始被试, 对其亲社会性👩🏻🦱👨、同伴偏好水平和抑郁水平进行为期三年连续四次的追踪测量, 主要采用交叉滞后模型对数据进行分析✶。

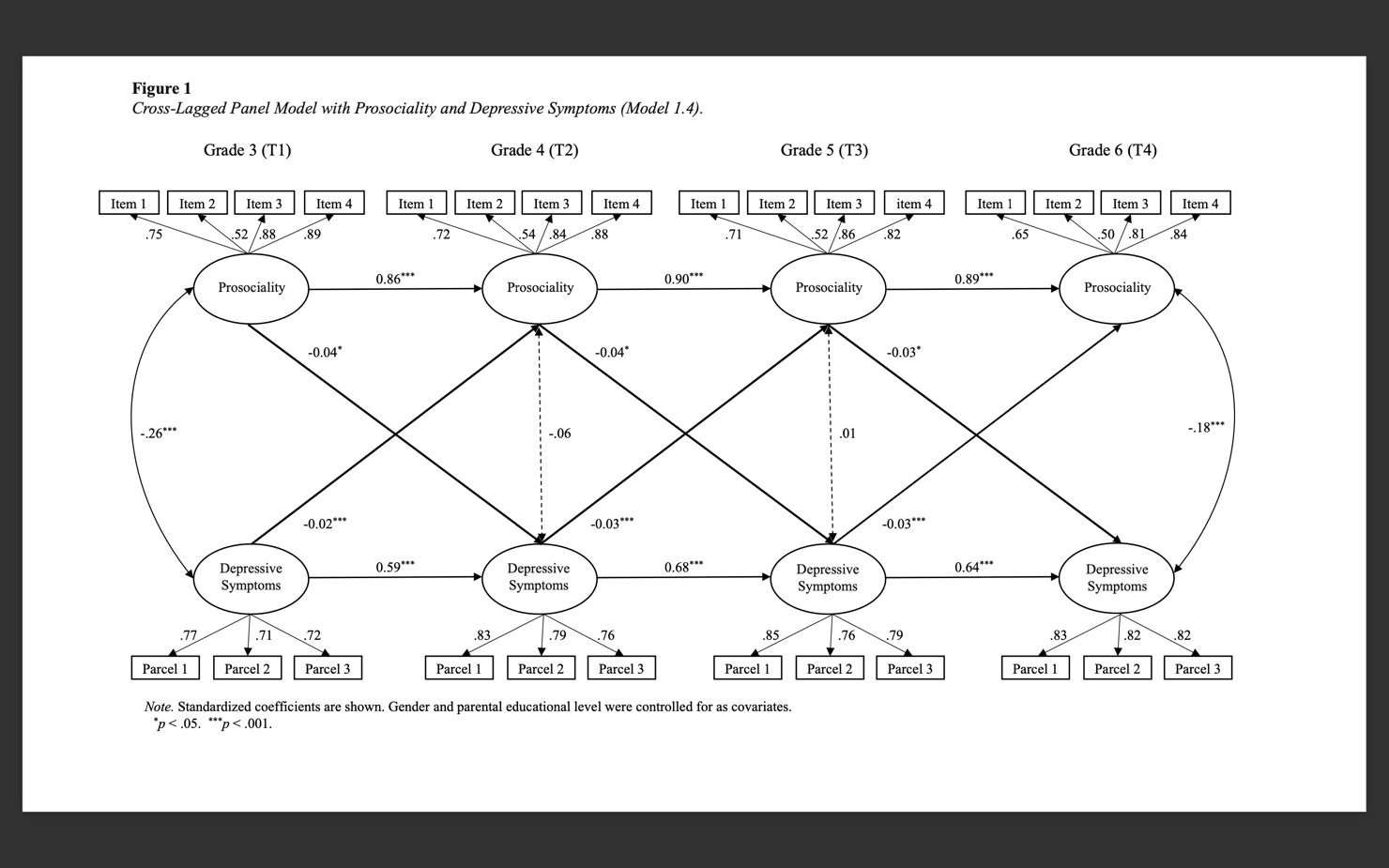

图1 儿童亲社会性与抑郁的交叉滞后模型图

图2 儿童亲社会性、同伴偏好与抑郁的交叉滞后模型图

研究结果显示: (1)控制了性别和父母受教育水平后, 亲社会性与抑郁存在显著的负向相互预测关系(见图1), 即高亲社会水平的儿童在后测时有更低的抑郁水平; 同样, 高抑郁水平的儿童在后测时展现出更低的亲社会性; (2)控制了性别和父母受教育水平后, 同伴偏好纵向中介了儿童亲社会性对抑郁的预测作用(见图2)。换句话说, 高亲社会水平的儿童有更为良好的同伴关系, 即更受同伴接纳和喜欢, 进而有更低的抑郁水平。研究结果有助于揭示儿童亲社会性与抑郁的动态作用模式以及良好同伴关系对于降低儿童抑郁的重要作用, 对于中国儿童抑郁的干预具有一定启示意义。

该研究成果已在线发表于Journal of Youth and Adolescence (5年IF = 5.613, JCR Q1)🫔🐳。杏宇平台心理系2018级硕士研究生金国敏为论文第一作者, 李丹教授为通讯作者。

论文信息:

Jin, G., Fu, R., Li, D., Chen, X., & Liu, J. (2021). Longitudinal Associations Between Prosociality and Depressive Symptoms in Chinese Children: The Mediating Role of Peer Preference. Journal of Youth and Adolescence. Advance online publication.